大运河自开通以来,就成为南北交流的大动脉。不仅促进了经济的繁荣,还让不同地域的文化相互交融。为了深入挖掘大运河文化中兼容并蓄的精神内核,探究其在当代社会大学生思政教育的价值与意义。7月11日至7月12日,安徽财经大学文学院的“通渠知行团”先后赴淮北市博物馆以及宿州市博物馆等地进行实践调研,沿着流动的文脉,以一段通济渠来映射整条运河文化,探寻大运河如何用千年浪花叩响人类命运共同体的回响。

图1 实践团队与淮北市收藏协会负责人、女企业家的合照

淮北启航:在沉船与瓷影中打捞运河文化

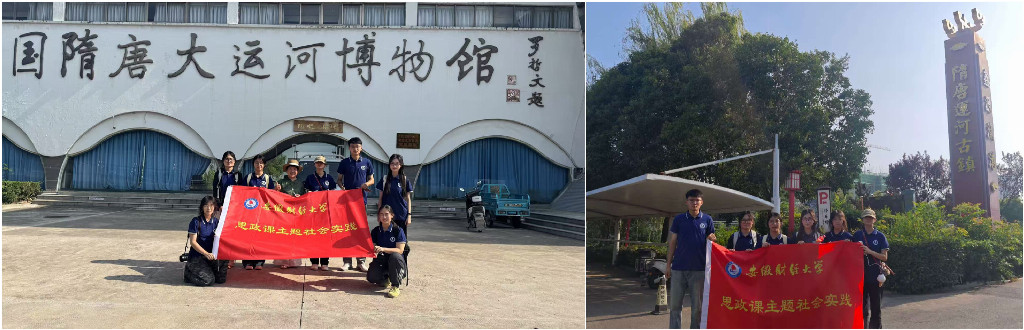

7月11日,安徽财经大学通渠知行团首站抵达淮北市博物馆,也称隋唐大运河博物馆。这座由齐康院士设计的船形建筑内,见证着通济渠作为隋唐漕运“生命线”的辉煌。队员们重点考察“柳孜运河遗址出土文物展”,在复原的唐代沉船展区,一具长12.6米的货船残骸成为焦点。它就是“淮北舵”,该舵证明唐代中国造船技术领先世界,更隐喻运河作为“物流网络”推动技术传播的功能。走进馆内,我们亲眼目睹着运河的文明博览会,20余窑口的瓷器拼出的大运河“陶瓷之路”的图景让我们仿佛置身于运河的辉煌时刻。成员们仔细观看,不时记录下关键信息,感受着大运河文化在淮北的独特印记。来到运河古镇,古色古香的建筑映入眼帘,青砖灰瓦、雕梁画栋,仿佛时光倒流。团队采访了收藏协会负责人,他滔滔不绝地讲述着古镇文物的收集与保护历程,对大运河文化的热爱溢于言表。游客们也从自身的体验出发,表达了对运河古镇的喜爱和对大运河文化的向往。大家的观点为团队的研究提供了丰富的素材,让成员们对大运河文化的兼收并蓄精神有了更直观的认识。

图2 实践团队在大运河博物馆和运河小镇

宿州溯源:地层剖面的“千年密码”与青春之声

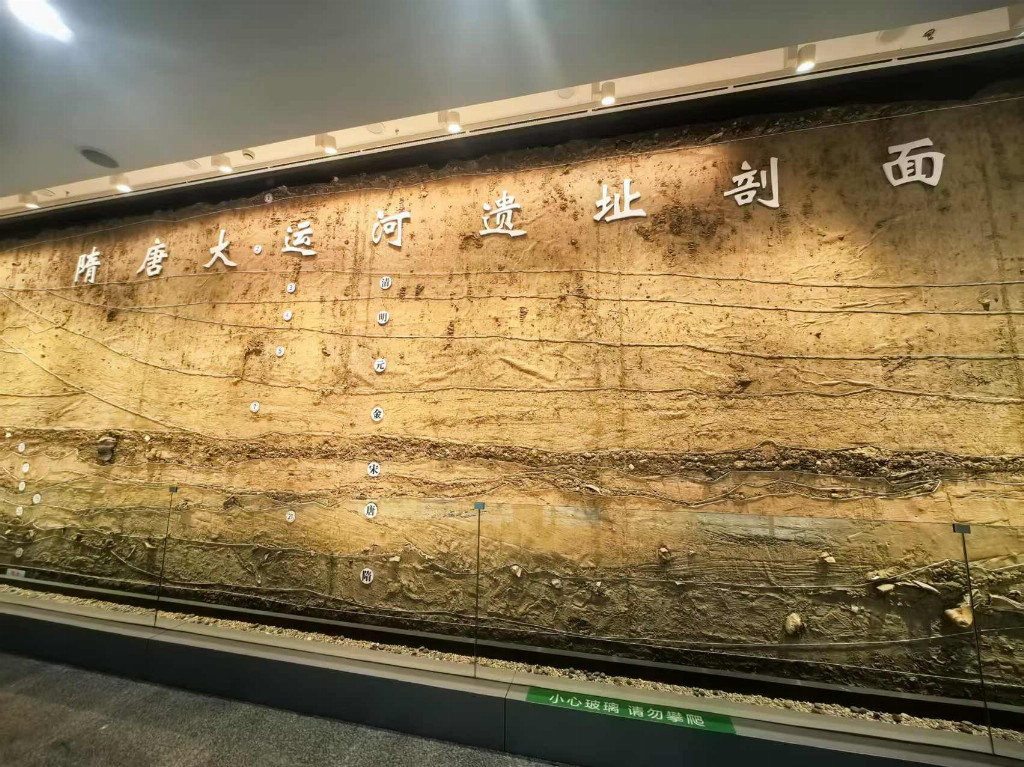

7月12日,团队转赴宿州市博物馆。刚获评“全省陈列展览精品”的《汴水咽喉》展厅,以384件文物讲述宿州“因运河而建,因漕运而兴”的历史。展厅里,一面高4米、长50余米的土墙震撼呈现,让我们与历史悠久的大运河来了一场穿越千年的时空对话。剖面清晰标注唐宋至明清地层,见证运河从通航到淤塞的全周期,是不可移动文物创新展陈的典范。另外宿州乐石砚非遗工坊的演示尤为引人注目——匠人以运河沿岸特有的乐石为原料,在砚台边框雕刻船帆与水波纹样,将北方雕刻的刚劲线条与南方纹饰的细腻柔美融为一体,诠释着“以砚为舟,载文行远”的文化寓意。队员们还实地考察了埇桥马戏非遗基地,观看了融合西域驯兽技巧与中原杂技的“空中飞人”表演,感受运河文化兼容并蓄的鲜活生命力。

图3 宿州博物馆隋唐大运河遗址剖面

对话传承:倾听历史的当代绝唱

实践过程中,团队与收藏协会负责人、女企业家和游客深入交流。淮北市收藏协会负责人高德水详解1999年柳孜遗址考古发现的意义,强调“淤埋的不仅是河道,更是亟待唤醒的文化记忆”;当地女企业家在参观时深受触动:"每一件文物都在诉说着古人的智慧与匠心,在这个快速发展的社会,古人的心境与思想是我们珍贵的精神食粮。"宿州博物馆的志愿讲解者分享道:"通过讲解工作,我深刻体会到运河文化中蕴含的开拓精神和包容胸怀,这是值得我们当代青年传承的宝贵财富。"在实地走访中,游客们用真挚的语言表达了对大运河文化的感悟。来自河南的游客张先生驻足于漕运文物展柜前,深有感触地说:"这些历经沧桑的运河遗存,生动再现了古代商贸往来的盛况,特别是不同窑口的瓷器陈列,让人直观感受到南北文化交融的活力。"谈及运河精神的现代价值,他特别强调:"从桥梁建筑到漕运制度,处处体现着兼容并蓄的智慧,这种开放包容的品格至今仍给我们启示。"带着孩子参观的王女士则从教育角度分享体会:"博物馆就像一部立体的历史教科书,虽然孩子们现在可能不能完全理解,但种下文化认同的种子很重要。每次参观,我都会给孩子讲述一件文物背后的故事,这种潜移默化的熏陶,比课本上的文字更生动形象。"

图4 实践团队采访女企业家、收藏协会负责人和游客

此次安徽财经大学通渠知行团在淮北、宿州的调研,收获颇丰。团队深入博物馆探寻大运河文化遗存,实地考察运河古镇,感受历史韵味。通过采访不同群体,获取多元视角下的文化见解。调研揭示了淮北、宿州在大运河文化交流中的重要地位,梳理出大运河文化兼收并蓄的精神特质,积累了研究资料。并在后续的研究中团队将聚焦大运河的文脉传承与人类命运共同体的内在联系,让青年在触摸历史中坚定文化自信与文化认同。共同守护这份宝贵的文化遗产,让大运河文化在新时代焕发出更加蓬勃的生命力。

撰稿:汪天爱、刘晰

摄影:胡玉婷